2017년 글로벌 완성차 업계에 지난 1990년대에 이어 또 다시 인수합병(M&A) 열풍이 불고 있다. 같은 M&A 바람이지만 발단은 사뭇 다르다. 엄청난 연구개발비의 여파다. 점점 자동차 업체의 목을 조르는 연비 및 충돌안전시험 규제가 그것이다. 최근에는 IT를 기반으로 하는 자율주행 기술 개발까지 더해졌다. 살아남기 위해 손을 잡거나 인수를 해야 한다. 먹거나 먹히거나의 전쟁이 시작된 셈이다.

이런 급박한 상황 속에 국내 소비자를 등한시하는 현대기아차의 운명이 관심을 끈다. 현대기아차는 2.0L 가솔린 쎄타2 엔진 리콜 늑장 대응에 이어 이번에는 국토교통부의 리콜 거부(?)까지 나섰다. 안 그래도 국내에서 안전 및 품질 관련 문제가 발생하면 핑계를 대고 발뺌하거나 늑장 대응으로 일관해 '흉기차' 차는 곱지 않은 별명까지 생긴 현대기아차다.더구나 미국 등 해외에서는 조그만 문제만 터져도 즉각 무상수리나 리콜 또는 보상수리에 들어가는 것에 비해 '국내 소비자만 찬밥'이라는 역차별론까지 고개를 들고 있다.

1990년대 ‘글로벌 톱5가 아니면 살아남지 못 한다’는 자동차 업계의 M&A 열풍은 사실상 글로벌 정치 변화의 부산물이었다. 제2차 세계대전 후 1980년대 후반까지 세계를 지배한 자본주의와 공산주의의 대결은 자본주의 진영의 승리로 끝났다. 1990년대 초반 공산권 국가와 공산화된 지역은 굳게 닫았던 문을 열기 시작했다. 이에 따라 서구 선진국 완성차 업체들은 더 넓어진 글로벌 시장을 상대하게 됐다. 기존의 미국·유럽 자동차 시장은 물론 소련 및 동구권·브라질·인도·중국 등의 소비자를 끌어들여야 하는 과제에 직면했다. 이러한 환경에서 글로벌 투자은행과 맥킨지 같은 컨설팅 업체들이 “전 세계 시장을 상대하지 못하면 도태될 것”이라며 1990년대 완성차 업계 M&A 열풍에 불을 붙였다. 소위 월드 카(World Car) 논쟁이다. 특정 지역이 아니라 전 세계를 상대로 판매할 수 있는 범용차 개발이 대표적이다. GM과 포드가 이를 주도했다. 말하자면 ‘첫 번째’ M&A 열풍은 자동차 시장의 글로벌화 시대 ‘규모의 경제’를 실현해야만 살아남는다는 논리가 지배했다.

그 결과 이미 글로벌 기업이었던 GM·도요타를 제외한 완성차 업체들 간의

합종연횡(合從連衡)과 인수 및 제휴에 불이 붙었다. 1998년 다임러는 크라이슬러를 인수했다. 이듬해 르노가 닛산을 인수했다. 포드는 1980,90년대 재규어와 랜드로버, 애스터마틴·마쓰다를 사들이면서 사세를 키웠다. 당시 M&A는 최대한 많은 차종의 플랫폼과 엔진·부품을 공유해 수익을 극대화하는 데 초점이 맞춰져 있었다. 한편 일본과 한국의 완성차 업체는 이런 M&A 열풍에 초연했다. 돌이켜보면 생산성 및 인건비가 낮은 두 나라 업체는 규모의 경제를 통한 원가절감 필요성이 인건비가 높은 미국·유럽 업체보다 상대적으로 낮았다. 그 후의 결과는 모두 아는 대로다. 르노-닛산 동맹의 성공적인 결성, 포드의 고급브랜드 일괄 매각, 다임러의 크라이슬러의 결별 등 성공과 실패가 엇갈렸다.

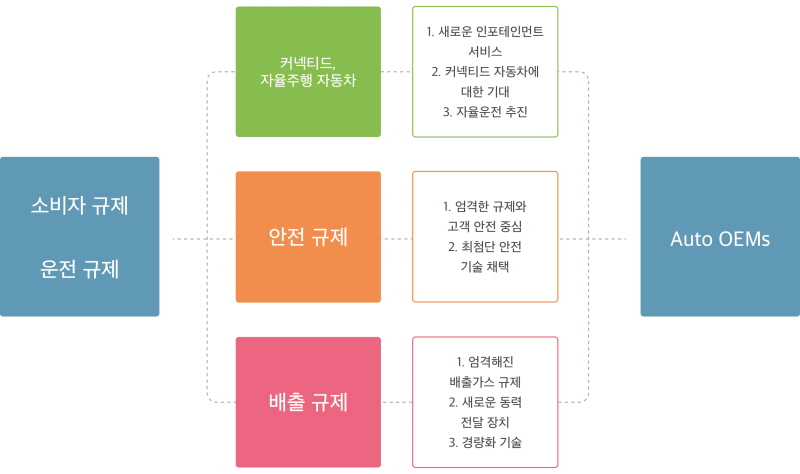

2017년, 다시 M&A 열풍이 불고 있다. 이번에는 급격히 증가하는 자본지출(Capital Expenditure, 즉 CAPEX) 및 연구개발(R&D) 비용이 그 원인이다. 지난 30~40년 간 완성차 업체들은 매연 및 연비 규제, 충돌안전시험 같은 정부가 주도하는 규제에 잘 대응해 왔다. 우선 매연 및 연비 규제다. 미국 의회는 1970년대부터 미국 전역을 대상으로 기업 평균연비(Corporate Average Fuel Economy)를 만들어 적용했다. 유럽은 비슷한 시기 이산화탄소 배출 규제를 마련해 적용하기 시작했다.

다음으로 충돌안전시험이다. 1979년 미국이 만든 NCAP(New Car Assessment Program)를 시작으로 유럽 등지에서 자동차 충돌 결과를 반영한 신차 평가가 이뤄졌다. 해당 분야에 완성차 업체들의 투자가 집중됐다. 사실 이 분야는 오래 전부터 완성차 업체들이 잘 대응한 분야다.

이에 더해 새로운 과제가 하나 더 생겼다. 바로 자동차의 전자화, 특히 자동차 인포테인먼트(이하 인포테인먼트, automotive infotainment)와 자율주행 추세다.

인포테인먼트는 정보(information)와 엔터테인먼트(entertainment)의 합성어다. 자동차 운전석과 조수석 사이 라디오와 CD플레이어가 장착되는 공간에서 작동하는 모든 기능을 뜻한다. 보통 음악을 울리는 각종 다이얼과 스위치가 있고, 냉난방을 통제하는 공조장치가 달렸다. 이 영역에 2007년 혜성과 같이 등장한 애플 아이폰 1세대를 시작으로 대중화된 스마트폰이 침투, 위협하기 시작했다. 통신은 물론 IT에 대한 전문성이 떨어지는 완성차 업체들은 자동차의 인포테인먼트 기능을 자의든 타의든 중시하지 않았다. 하지만 전화는 물론 각종 동영상 녹화 및 재생, 이메일 송수신에 엑셀과 워드도 쓸 수 있는 스마트폰이 등장하면서 소비자가 완성차 업체에 더 높은 수준의 인포테인먼트 기능을 요구하게 됐다.

이 분야의 비(非) 전문가인 자동차 업체들은 애플·삼성 같은 스마트폰 업체는 물론 검색 엔진을 전문으로 하는 구글·네이버 같은 회사가 자동차 내부로 진입하는 것을 매우 꺼렸다. 자기들이 전문가가 아닌 만큼 이 분야에서의 주도권 상실이 너무도 뻔했기 때문이다.

이러한 환경에서 테슬라와 볼보가 도발을 했다. 자동차 중앙 콘솔(center console)에 커다란 LCD 디스플레이를 달아 인포테인먼트 기능에 공조장치까지 통제하는 콘셉트를 구현한 것이다. 이들 회사가 도요타·GM·폴크스바겐 같은 주류 업체가 아니라는 사실은 매우 의미심장하다. 테슬러는 IT 업체 출신이 대표를 맡는다. 연구개발진 상당수가 실리콘밸리 출신이다. 볼보는 벤츠·BMW·아우디에 비해 작은 업체다. 이런 사정으로 이들 두 회사는 시장에 좀 다른 모습을 보여줘야 했다. 결국 이들은 새로운 콘셉트를 양산차에 적용한 것이다.

소비자의 반응은 폭발적이었다. 이 디스플레이 덕에 구글과 네이버도 본격적인 IT시대를 자동차 실내에서 열 수 있었다. 결과적으로 완성차 업체들은 인포테인먼트 분야에서 IT업체와 직·간접적으로 경쟁해야 하는 시대를 맞았다. 그 바람에 연구개발비의 급격한 증가가 대세가 돼 버렸다. 이런 시대에 살아남기 위해 자동차 업체들은 세 방향으로 대응했다. 첫째는 선택과 집중이다. 지난 3월 GM이 오펠과 복스홀을 PSA에 매각해 이 자금으로 자율주행 기술에 투자하는 게 대표적이다. 두 번 째는 도요타와 스즈키를 비롯한 완성차 업체간의 제휴 강화다. 세 번째는 르노닛산이 미쓰비시를 인수합병한 것이다.

GM·도요타처럼 연간 생산규모가 900만대 이상인 완성차 업체들은 대체로 M&A보다 집중과 선택 또는 제휴를 시도한다. 그보다 생산 규모가 작은 르노닛산 같은 업체들은 M&A라는 생존 방법을 택했다. 흥미로운 차이다.

이 배경에는 각각 서로 다른 이유가 존재한다.

생산규모가 900만대 이상인 완성차 업체들은 자동차 개발비의 20% 이상을 차지하는 파워트레인(엔진·변속기)에서 이미 비용절감을 할 만큼 했다. 특히 연산 1000만대 이상인 회사는 독자적 생산 과정에서의 복잡성 문제를 감안해 제휴 파트너를 구한다. 하지만 생산 규모가 작은 회사는 일단 규모의 경제를 실현하려고 한다.

이쯤에서 현대차그룹의 선택이 궁금해진다. 연간 800만 대의 생산능력을 갖춘 현대차는 향후 추가적인 M&A를 시도하든지 아니면 다른 업체와 제휴를 해야 하는 갈림길에 서 있다. 현대차그룹 입장에서 이런 선택의 대상이 될 만한 업체는 10대 완성차 업체 중 피아트-크라이슬러, 혼다·포드 정도다. 과거보다 대상이 많이 줄어들었다고 할 수 있다.

지난 4년 간 전 세계 ‘톱 7’ 완성차 업체 중 GM과 닛산을 제외한 5개 업체가 영업이익률이 정체됐거나 하락 추세다. 연구개발비 증가로 완성차 업체들이 겪는 한계상황의 반영이다. 결국 앞으로 더 극단적인 전략적 선택이 이루어질 수 있다. 사실 규모의 경제를 가장 먼저 추진했고 오랫동안 세계 1위였던 GM이 유럽 시장을 버린 사실 자체가 자동차 산업사의 큰 획이다. 동시에 자동차 산업 패러다임의 변화를 반영한다. 현대차그룹 등 완성차 업체들은 과연 어떤 선택을 할 것일까.답은 이미 정해져 있을 수 있다. 문제는 언제 누구와 손을 잡는가다.

저작권자 © 카가이 무단전재 및 재배포 금지