인간은 본능적으로 스피드를 추구한다. 모터스포츠의 역사는 내연기관 자동차의 등장과 거의 동시에 시작됐다. 스피드에 대한 욕망은 의학적으로도 증명이 가능하다. 특히 남성이 스피드에 대한 욕구가 크다.

인간은 본능적으로 스피드를 추구한다. 모터스포츠의 역사는 내연기관 자동차의 등장과 거의 동시에 시작됐다. 스피드에 대한 욕망은 의학적으로도 증명이 가능하다. 특히 남성이 스피드에 대한 욕구가 크다.

태초에 신이 세상을 창조했을 때 이야기다. 하늘과 바다와 들판을 만든 후에 이 세상에서 뛰어 놀 수 있는 생명체를 만들기 시작했다. 새는 하늘을 날 수 있는 날개를 얻었다. 물고기는 물속을 마음대로 헤엄칠 수 있는 능력을 받았다. 들짐승은 들판을 힘껏 달릴 수 있는 튼튼한 다리가 생겼다. 마지막으로 신은 인간을 만들어 놓고 고민에 빠졌다. 모든 능력들을 다른 피조물들에게 이미 나눠 준 상태였다.

한동안 고민을 하다가 신은 인간에게 도구를 사용할 수 있는 뛰어난 머리를 줬다. 덕분에 인간은 자신보다 신체적으로 뛰어난 능력을 지닌 모든 동물들 위에서 군림하며 세상을 지배하게 됐다. 인간은 비행기와 배와 자동차를 만들어, 새보다 높고 빨리 날고 물고기보다 빨리 헤엄치며

들짐승들보다 더 빨리 달린다. 이 모든 것이 인간이 생각해 낸 도구의 힘이다.

| |

| 빨리 달리고자 하는 욕구는 인간의 원초적 본능이다. |

|

스피드는 인간이 동물과 대결하기 시작했을 때부터 인간 내면에 자리잡은 원초적 욕망이었다. 그들보다 빨라야 세상의 강자로 군림할 수 있었기 때문이다. 지금으로부터 250여 년 전, 제임스 와트가 처음 증기기관을 발명했을 때 사람들은 폭발적인 관심을 보였다. 드디어 말보다 빠른 그 무언가가 만들어졌기 때문이다.

그때까지만 해도 말은 가장 빠르고 힘이 센 존재의 상징이었다. 엔진의 힘을 나타내는 마력(馬力)이라는 단어는 제임스 와트가 처음 사용했다. 이전까지는 말의 능력을 넘어서는 어떠한 힘도 없었기 때문에 말은 힘의 기준이 됐다.

| |

| 자동차가 기차보다 빨라지면서 최고의 교통수단으로 떠올랐다. |

|

그로부터 몇 십 년 후인 1804년에 리처드 트레비딕이라는 사람은 최초의 기관차를 만들고 그 이름을 ‘자신 있으면 따라잡아봐(Catch Me Who Can)’라고 지었다. 세상에서 가장 빠른 것을 만들었다는 자신감의 표현이었다. 이 기관차는 현대식 기차의 시조로 꼽힌다.

또 100년이 흘러 칼 벤츠가 내연기관 자동차를 발명했을 때 사람들은 궤도 밖 어디서든지 빨리 달릴 수 있는 이 물건에 매료됐다. 이후 선구적인 발명가들은 유럽 곳곳에서 자기만의 브랜드를 내 건 자동차를 만들기 시작했다. 그리고 그들이 자동차를 만들어 가장 먼저 한 일은 누가 더 빨리 달릴 수 있는 지 내기하는 것이었다.

| |

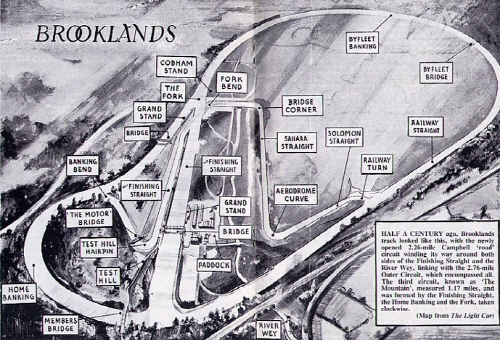

| 세계 최초 서킷인 브룩랜즈 서킷은 1906년에 처음 생겼다. |

|

자동차 역사와 자동차 경주의 역사는 궤를 같이 한다. 내연기관 자동차는 1888년 만들어졌고, 처음 자동차경주가 시작된 해는 1894년이다. 당시 프랑스 일간지인 ‘르 프티 주르날’이 가장 우수한 성능을 내는 테스트를 하는 시합을 개최했던 게 자동차 경주의 시초다.

자동차가 발전할수록 자동차 경주는 더욱 치열해졌다. 초기 자동차 기술은 생활의 편의보다 빨리 달리려는 목적이 컸다. 속도를 높이는 각종 기술이 개발됐는데 대표적인 경우가 터보 엔진이다.

| |

| 초기 모터스포츠는 순수하게 속도를 향한 열정을 불태웠다. |

|

1960년대까지 사람들은 스피드를 위해서 목숨을 내놓고 달릴 정도로 빠져 있었다. 당시 레이서들은 단순한 스포츠 선수가 아니라 그야말로 검투사 또는 전사였다. 자동차경주 대회는 스피드를 위해 목숨을 건 사람들의 성전(聖戰)이었다. 분위기도 장엄했다.

| |

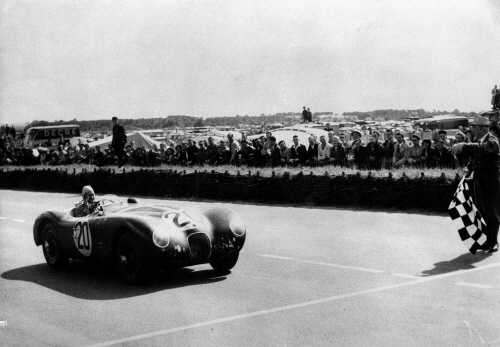

| 자동차회사들은 저마다의 레이싱 혈통을 쌓아 왔다. 1951년 르망에서 우승한 재규어 C-타입 레이싱카. |

|

1960년대 들어서야 비로소 자동차 업체들은 자동차 경주를 마케팅적 관점에서 활용하기 시작했다. 자신들의 브랜드로 치장한 차가 경주에서 승리하면 다음날 매출이 크게 올랐다. 경주팀 감독이 자동차 회사의 사장이 되기도 했다. 그때부터 ‘일요일에는 레이스에서 우승하고, 월요일에는 차를 판다 (Winning on Sunday, Sale on Monday)’라는 말이 생겼다. 자동차 경주에서 일반인들의 스피드 욕구를 자극하면 그들의 지갑이 열렸다.

세계에서 내로라하는 자동차 회사들 중에 모터스포츠를 등한시 하는 회사는 단 한 군데도 없다. 자동차 회사들은 이른바 저마다의 레이싱 혈통을 가지게 됐고, 그것을 통해 구매자들을 끌어들이고 자동차 산업을 이끌기를 원한다. 우리나라 자동차 산업만 유일한 예외인데 변화의 조짐이 보인다. 지난해부터 현대자동차가 월드 랠리 챔피언십(WRC)에 본격적으로 참여해 해외 모터스포츠 마케팅에 시동을 걸었다. 국내 모터스포츠는 아직도 소수의 잔치에 머문다.

| |

| 현대자동차는 2014년부터 본격적으로 WRC에 참가하고 있다/제공=현대자동차 |

|

스피드에 대한 인간 본연의 열망은 현대 의학으로도 입증된다. 일반대중과 구매자가 스피드 홀릭이 되어가는 이유는 의외로 간단하다. 스피드는 직접적으로 대뇌를 자극한다. 빠른 스피드를 경험할수록 전두엽에 대한 자극은 강해진다. 자극을 받은 전두엽은 도파민을 생성한다. 도파민은 신경조직을 원활하게 하고 행복감을 느끼게 만든다.

자극적인 섹스에 오르가즘을 느끼는 것도 도파민의 역할이다. 도파민은 굉장히 중독적이다. 그 즐거움이 클수록 대뇌의 보상체계는 반복적인 경험을 원하게 된다. 일요일 레이스에 흥분한 대중들이 다음날 길거리에서 같은 브랜드의 차를 보면 호감을 느끼게 되고, 결국 실질적·잠재적인 구매자로 변하게 된다.

결국 뇌구조상 인간은 본성적으로 스피드를 즐기게끔 되어 있다. 성별로 따지자면 남성이 여성보다 더하다. 남성 호르몬인 테스토스테론이 전두엽을 더 심하게 자극하기 때문이다. 모터스포츠 팬들 중에 남성의 비중이 절대적인 이유다.

우리 민족은 경쟁과 승부, 승리에 대한 갈망과 스피드에 대한 욕구가 어떤 민족보다 강하다. 문화적·심리적 조건만 놓고 본다면 우리나라 사람들만큼 모터스포츠에 맞는 적성을 지닌 국민도 없다. 우리나라에서 모터스포츠에 대한 장기적인 미래는 낙관적이다. 다만 문제는 그 미래를 누가 어떻게 현실화 시킬 수 있느냐에 달려 있다.

저작권자 © 카가이 무단전재 및 재배포 금지